Bajo tierra, fuera de vista [ entrega 7/7 ]

- Sala Mendoza

- 11 ago 2020

- 36 Min. de lectura

Actualizado: 23 oct 2020

Carlos Egaña

Ficción

Este cuento fue publicado originalmente en el primer volumen del Premio Anual de Cuento Salvador Garmendia publicado por Fundavag en 2016, luego de resultar finalista en la primera edición del concurso. Es una suerte de biopic sobre el Rolando Peña joven, que abarca desde sus acercamientos al arte en Caracas hasta sus aventuras en Nueva York. El texto fue escrito a partir de conversaciones con el artista sostenidas durante la primera mitad de 2015. En esta ocasión lo presentamos en el blog de la Sala dividido en siete partes, que podrán ser disfrutadas por el lector periódicamente.

a Martha de Barros y Anita Pantin

Un niño que podría ser cualquier niño del mundo, se baja los pantalones en el Lago de Maracaibo. El miedo que le producen las torres y los balancines de petróleo lo hace olvidar todo tipo de pudor. Esto parece un cementerio, piensa, tomando el crujir de los balancines como súplicas de compasión y clemencia. Está a punto de mearse encima; pero el calor desmedido de la zona, traducido en un sentido común algo tergiversado, no se lo permite. Opta por dejar sus piernas y su pubis al aire –por hacer de su tembladera infantil algo más primitivo, más despreocupado. Observa las aguas del lago y, como si fuera una cuestión instintiva, comprende inmediatamente lo que debe hacer.

–Ven, Ramón. Ven y tómame una foto.

El niño que podría ser cualquier niño del mundo, no está solo. Uno de sus hermanos, pocos años mayor, lo acompaña. En sus manos tiene una cámara avejentada (aun para entonces, 1949). El niño –transformando su miedo en vigor, su vigor en locura– pretende que le dé uso, pues apenas ha sido manipulada para fotografiar paisajes repetidos. Por lo que, sosteniendo fuertemente su pene, con aras de desafiar aquella cosa oscura que se implica bajo el lago, llama a su hermano para tener un registro de lo que va a suceder. No sabe por qué ni cómo será importante lo que se desprende: el chorro de orín sepultando sus miedos. Pero lo hace orgullosamente, con la infantil seguridad de que su acción ameritará algún tipo de reconocimiento –el suficiente para dejar constancia de ella.

–¿Tomaste la foto? –pregunta, sus pantalones olvidados en el suelo.

–Obviamente –miente Ramón con perspicacia–. Pero deberías sacarte más fotos, haciendo otras cosas, claro.

Y el niño hace otras cosas. Como los héroes de las historietas y los fortachones del circo, se arremanga la franela, flexiona los músculos y posa levantando los puños. Primero el derecho, luego el izquierdo. Los mira con bravura, disimulando lo gracioso del asunto. Ramón, despistado, apenas alcanza a tomar una sola fotografía. Mientras su hermano menor posa y asume arquetipos sin saberlo, piensa en lo enceguecedor que es el sol y lo escurridiza que es el agua. Cosas elementales.

–Ya está, Rolando.

Mi primer happening. Caracas, 1947.

Ya está. Luego de que lleven tanto tiempo tragando tierra, el niño recoge sus pantalones y los vuelve a vestir. Acuerda junto a su hermano volver donde su madre. Y, mientras se alejan del lago, todo vuelve a la normalidad. Las torres de petróleo cesan de ser tumbas, mear en un lago cesa de ser un acto de valentía, el segundo en que la cámara hace click cesa de ser tan importante como un disparo. Todo vuelve a la normalidad.

Todo menos un niño que podría ser cualquier niño del mundo.

I.

El fondo es Washington Square Park. Los niños juegan alrededor de la fuente central, pateando balones o imaginando hacerlo, acorde a su estatus social. Los más osados, hijos de padres solteros que prefieren concentrarse en las faldas jóvenes que pasan cerca, meten sus manos dentro de la fuente para enriquecerse precozmente. Son quienes no necesitarán pasar por las aulas de NYU –desde cuyas ventanas se asoma una jauría de estudiantes aburridos, deseosos de tener seis años de nuevo y bañarse en la fuente del parque– o saber que las estatuas que los observan son de Garibaldi, Holley y el mismo Washington para sobrevivir en la ciudad que nunca duerme.

Bajo el Arco de Washington Square, Allen Ginsberg lee a viva voz los poemas que lo han hecho conocido. Los lee todos menos Howl; está demasiado viejo para que la mitad de su público solo esté presente durante la primera parte de su recital. Opta por leer America, y contrasta mentalmente las imágenes de su reciente viaje a Inglaterra con los versos que escribió hace diez años. Si bien no le molesta que la mayoría de quienes lo rodean son hippies de pura fibra, que seguramente sangrarían flores y melodías si fuesen acuchillados –(America I’ve given you all and now I’m nothing)–, preferiría ver más estudiantes tomando notas a su alrededor –(America when will we end the human war?)–. Le causa alivio, eso sí, este público comprimido y sobre todo familiar –(America when will you be angelic?)–; las siete mil personas que lo escucharon recitar sus poemas junto a Corso, Ferlinghetti y Mitchell en el Royal Albert Hall –(America stop pushing I know what I’m doing)– le trajeron más ansias que cualquier otra cosa. La fama exacerbada de tal manera no es su fuerte –(It occurs to me that I am America)–. Entre las cabezas que miran al suelo en son de sus versos, resaltan tres: La de Timothy Leary, quien por sus ojos excesivamente abiertos y su mirada fija, pareciese estar descubriendo verdades diminutas en los pliegues de su pantalón –(America how can I wirte a holy litany in your silly mood?)–; la de Peter Orlovsky, quien sonríe como si cada sílaba pronunciada estuviera dedicada a su figura –(America this is quite serious)–, y la de un sujeto desconocido, vestido de negro de pies a cabeza, jamás visto antes por el poeta. No es de aquí, piensa mientras termina el poema –(America I’m putting my queer shoulder to the wheel)–. Y, tras una ronda de aplausos y cánticos hare-krishnas, procura acercársele para conocerlo.

Allen Ginsberg en Washington Square Park, 1966

–That was great –dice el hombre de negro atropelladamente, notando que Ginsberg lo tiene en la mira.

–¿Hablas español? –pregunta Ginsberg. El acento de su interlocutor se le hace inconfundible.

–Sí –responde, sin afanes de ocultar su origen–. Soy de Venezuela.

–Ah, por el Caribe. He pasado cerca. Un país con mucho petróleo, ¿no?

–Podría ser lo único que tiene.

Petróleo (photoscreen). Nueva York, 1980.

–¿Cómo te llamas?

–Rolando Peña– y se adelanta de nuevo–. Soy artista como usted, pero no escribo ni recito poemas.

–¿Y qué haces?

–Bailo. Bueno, algo más que eso. Destruyo la cotidianidad de la gente, le doy sentido al azar.

–Quisiera ver eso.

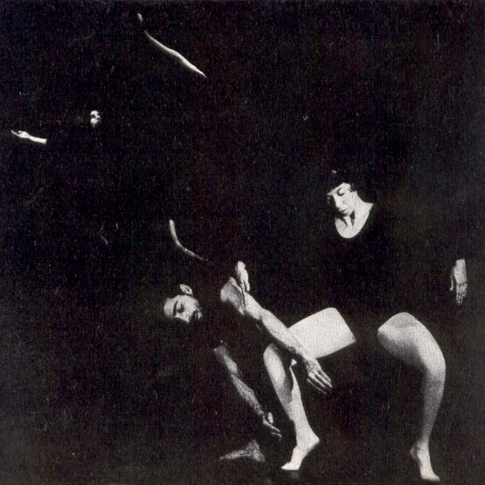

Happening Sadomasoquismo. Nueva York, 1969.

–¿Sabe dónde queda la Escuela de Martha Graham?

–Naturalmente.

–Pase por ahí mañana al mediodía, seguramente le gustará lo que haga –dice Rolando, poniéndole fin a la conversación. Procura darle un buen apretón de mano al poeta antes de largarse por lo que resta de la Quinta Avenida.

–Who’s he? –pregunta Leary a Ginsberg sin mucho interés.

–A dancer, he says. We’ll see him give sense to chance tomorrow –dice el poeta.

–I like his beard –dice Orlovsky, abriendo el paso a San Remo, su bar preferido.

–I’m sorry, but this technique of yours is shit. I’m outta here –dice Rolando, saliendo a trompadas a la Quinta Avenida. Su comentario había sido previsible: desde sus primeros días en la Escuela, se había mostrado adverso a la contracción excesiva, a su parecer antinatural y dañina, que requería cada paso de baile enseñado por Graham. Pensaba que tanta tensión dramática, más que expresar fielmente una gama de emociones, las exageraba y ridiculizaba.

Afuera, un hombre de bigote grueso y gafas tipo piloto espera en un taxi. A la vez que los gritos de Martha Graham se hacen más fuertes, respondidos cada uno sarcásticamente por Rolando, esboza lentamente una sonrisa. Llegó la hora, piensa el hombre, se baja del automóvil junto al taxista. Hay algo en la maleta que debe sacar, y no puede sacarlo solo.

–Juan, llegó la hora –dice el hombre de negro.

–Tardaste –dice Juan, montándose sobre los hombros un féretro de cartón bastante realista, arreglos florales incluidos. A su costado derecho, se leen con claridad las siglas M. G. T.

Luego de pagarle al confundido taxista, el cadáver inexistente sobre los hombros de Juan y Rolando, aparecen Ginsberg y Leary para presenciar la escena. Desde la entrada de su escuela, Martha Graham mira con asco a su ex-alumno, quien ríe al abrirse paso a lo largo de la ciudad. Los transeúntes menos despistados –cuarentones que no se han puesto al día con la onda contracultural, más que todo– chillan al darse cuenta que un féretro está siendo paseado por las calles (esto no es un cementerio, es el pensamiento popular del segundo). Los policías de la zona, en un principio ignorantes del hecho, comienzan a levantar sus cabezas al recibir quejas sobre el asunto –comentarios de mujeres frígidas, demasiado fastidiosas. Juan, por su parte, sostiene una cara recta, entristecida; está convencido que debe ser parte del acto, un personaje.

Y Rolando…, Rolando se sume en la nostalgia. Tres años atrás había realizado el mismo espectáculo. Junto a Renato Rodríguez, en plena Sabana Grande, se había dispuesto a pasear un ataúd menos creíble y menos simbólico, frente a un público más provinciano. La escena había sido ideada luego de unas cervezas algo tempranas, una tazas de café y un ensayo pésimo para una obra que nunca salió al aire. ¿Y si asustamos a toda esta gente, si hacemos algo distinto?, le comentó Renato a Rolando, a lo que este respondió: Estamos a pocos pasos de donde ensayamos, podemos agarrar el féretro. En aquel tiempo el hombre no vestía de negro y el objeto no implicaba absolutamente nada: el acto brilló por su espontaneidad. El horror fue generalizado –fue una verdadera Catalepsia. Entonces, la policía detuvo el evento en cinco minutos, esta vez tardaron unos quince.

–Sirs, what are you carrying, exactly?

–Just a coffin –responde Juan, dejando descubierto el engaño, su contenido inexistente. Por lo que el hombre uniformado que lo detuvo gruñe y desaparece.

–Conque te referías a esto cuando hablabas de darle sentido al azar –exclama Ginsberg al acercarse. Aplaude lentamente mientras asume una sonrisa solemne.

–¿Y no fue así? –pregunta Rolando con un claro sentido retórico.

–Yes it was –dice Ginsberg–. Espero verte…, verlos más a menudo por estos lares. Allen Ginsberg, un placer.

–Juan Downey, el placer es mío.

–That was quite a happening, wasn’t it? –interrumpe Leary, recordándole luego a Ginsberg que deben verse con Burroughs en unos minutos, que van tarde.

–Así es que llaman a estas cosas, entonces –se murmulla el hombre de negro a sí mismo–, happenings.

Happening Aggression = death. Nueva York, 1966.

Aló, ¿Juan? ¿Me escuchas? Sí, es Rolando. Oye esto, una cosa que me pasó y que nos tendrá resueltos por un buen rato. Sabes que ayer andaba montando un acto en el Lower East Side, ¿no? Bueno, andaba montando un acto sencillo, puro baile improvisado y diapositivas, de esas cosas que no significan mucho e igual dejan loca a la gente. Bueno, andaba en una de esas y al final, adivina quién se me acercó. ¡El poeta, carajo, Allen Ginsberg! El hombre me llegó con una sonrisa un poco extraña, no sé si le gusto o si le gustó, y me propuso una idea. Fíjate, él anda en una onda budista, hindú, una vaina de esas y, hablando con Leary el otro día…, sí, ese, el tipo del LSD, se le ocurrió que podría montar una oda a Buda. Pero no cualquier tipo de oda a Buda, una vaina con luces, movimiento, dinamismo. Una vaina como las que hago, como las que hacemos juntos de tanto en tanto. Bueno, el punto es que se me ocurrió una idea. ¿Sabes quién es Juan Liscano? Coño, bueno, no importa, es un tipo bien interesante. Lo menciono porque, fíjate, fíjate, antes de que yo me montara en un avión para acá, el tipo me regaló unos casetes con música folclórica venezolana, canciones andinas, llaneras, cosas así. Pero, y esto es lo importante, los casetes también tienen cuestiones indígenas muy llamativas, que si cánticos, tambores. Entonces, la idea es agarrar esos cánticos y mezclarlos con un baile…, no, no seré yo solo, puedo conseguirme a un poco de bailarines de la Escuela que se peguen al happening. Ajá, mientras ocurre el baile, y aquí entras tú, yo voy a ir pintando los cuerpos de los bailarines con pintura fosforescente. ¿Te acuerdas de lo que me enseñaste la otra vez, los juegos que hiciste con luz negra y luz estroboscópica? Bueno, mira, tú vas a estar proyectando luz negra sobre nosotros y así la pintura cobra vida. Y al final, cuando parezcamos cuerpos de neón o estrellas agitándose en el escenario, agregas el efecto de la luz estroboscópica y… Ajá, ¿ya te lo imaginas? Arrecha la idea, ¿no? Toma en cuenta que Ginsberg me está ofreciendo hasta mil dólares por la cosa, ¡es demasiado dinero! Nos lo repartimos y, como dije antes, estaremos resueltos. Entonces, ¿te pegas? Seguramente nadie termina entendiendo qué coño tiene que ver el baile con Buda, pero eso es lo de menos. Daños colaterales, como dicen algunos… Igual, tú sí entiendes la cosa, ¿no? Eso, es justamente eso, una Iluminación. Bueno, nos vemos mañana entonces para cuadrar bien la cosa, ¿te parece? Washington Square, como siempre. Vale. Te tranco entonces, que voy corriendo a verme con una carajita. Ah, ¡ese es otro cuento que tengo que echarte! Lo hablamos mañana, coño, que ando apurado. Chao.

Contextualizado en un pequeño teatro-bar, su cabeza sumida en colores contradictorios, confusos, que conciben como falaz una vieja idea sobre las mejores mentes de su generación; los cuerpos desnudos del escenario desprovistos de pudor, de constructos sociales e imaginarios, esclavos de nuevos sentidos y teces; los hombres disfrazados y las mujeres calvas que fungen de espectadores en son de pelea, indecisos sobre su recepción de la obra, sobre la máscara que han de desmontar juntos o separados; los vagabundos que disimulan su identidad soltando alaridos, haciendo públicos sus más recientes recuerdos –recuerdos que seguramente olvidarán en cuestión de pocas horas; la música de fondo todavía acrónica, perdida en el Norte incorrecto de un continente todavía joven; los extranjeros barbudos, hoy dueños del circo nocturno, malversando sus fondos tempranamente; el poeta le pregunta a su acompañante, primera vez visto con un rostro serio, humano, qué le pareció el performance recién ocurrido.

–Sunyata, now I get it –responde Leary de manera ambigua, enfrascado en sus propias creencias, en su propia filosofía–. And I think these guys get it more than I do.

Qué carajo es Sunyata, pensaría Rolando si lo escuchase.

II.

–Why? –le pregunta Adelaide al hombre de negro, ahora desnudo de color o prenda alguna; una mancha de semen se escurre entre sus piernas.

–This means nothing, doesn’t it? –responde. Hace una semana, Adelaide le había enseñado las virtudes del pragmatismo, su prevalencia en Nueva York. Los merodeos innecesarios producen sentimientos a la vez innecesarios. La sutileza puede perfectamente quedarse en las páginas de un buen poemario.

–Exactly, this means nothing –reconoce mientras busca una toalla a limpiarse–. That’s why you have to pull off.

Photomatones (1965 - 1966), Rolando Peña.

Rolando la había conocido en la Escuela. Ella atendía otras clases; se veían –y observaban– al momento en que ella salía y él entraba. Un día, luego de tantas miradas poco disimuladas del hombre barbudo, Adelaide se le acercó y le preguntó si quería salir a tomar un café. Al principio no entendió: no sabía si era un chiste o si repentinamente se había enamorado de él. Esa misma noche, bajo el techo de una inmensa casa, rodeado de cuadros de Cézanne y Magritte, hundido –¡finalmente!– en una piel que no era suya, comprendió que ninguna de las dos opciones tenían que ver con la invitación. Pasados los días, se vio envuelto en una amistad que lo favorecía en todos los sentidos: la masturbación dejó de ser sinonímica con los Estados Unidos y la cercanía con su padre, John de Menil, banquero y mecenas de sorprendente afabilidad, lo tuvo rescatado de cualquier nivel de miseria por un buen rato.

–You should come tomorrow – le dice a Rolando antes de despedirlo. Le explica que mañana habrá una muestra de películas de Andy Warhol, cuyo nombre ha empezado a sonar a lo largo de Greenwich Village. Le explica, además, que seguramente vendrá otra venezolana.

Warhol y Marisol.

–I’m fine being the only Venezuelan here –interrumpe Rolando frente al último comentario; cree que Adelaide lo toma como un hombre demasiado solitario, cosa que no es falsa, pero que no significa que es un nostálgico empedernido. De todos modos acepta la propuesta, le interesa saber quién es el hombre que anda en boca de todos. Le interesa saber, también, que mañana podrá escuchar los melódicos gemidos de una mujer al son de su cuerpo.

–The showcase will begin at nine, so come around seven –finiquita.

El proyector reproduce ante la gran pared blanca a un hombre durmiendo. Respira lentamente y se mueve a los lados; la cámara jamás lo deja de acompañar. Pasan segundos, minutos, horas y nada interrumpe su sueño. Isn’t that John Giorno, reconoce en voz alta una mujer excesivamente decorada, quien prosigue a comentar sus dotes de poeta; mas las manos y los labios de Giorno se mantienen inútiles en el film. This one’s called Sleep, le comenta en voz baja Adelaide a Rolando con cierta tonalidad irónica.

–And this one –dice la mujer de al lado, notando el inicio de otro film en el televisor del cuarto adyacente –is called Kiss.

El beso (1963), still del film Kiss

Rolando la observa, luego la pantalla, luego a ella observando la pantalla. La lentitud de los besos de tres minutos que componen la película –unos bastante estáticos, otros partícipes de odiseas mínimas– lo sobre-estimulan. Inadvertidamente, sus manos comienzan a temblar, y su ciclo de observación –ella, la pantalla, ella observando la pantalla– cobra rapidez. Por su parte, la desconocida respira y cambia el equilibrio de su peso constantemente de una pierna a otra. Murmulla: that one’s me. Y el hombre de negro lo afirma: en efecto, la mujer de cejas gruesas que parece apoyarse en la nada, intercambiando graciosamente su saliva, es ella. Se le ocurre entonces preguntarle su nombre, mas apenas abre la boca y enrumba su figura hacia la mujer, se ve interrumpido por una pareja demasiado conservadora; los besos que cobran vida frente al público gracias a dos hombres descamisados los ahuyentan.

–Prudes – dice la mujer, algo hastiada–. My name’s Marisol, by the way, Marisol Escobar.

–¿Eres la otra venezolana?

–Venezolana, francesa, gringa, qué más da… Me imagino que tú eres el otro venezolano.

–Rolando Peña, un placer –dice Rolando, efectivamente complacido por la ocasión.

–Andy es un genio. Espera la próxima película, te va a encantar.

Andy Warhol

Empire, se titula. Muestra una toma larga, muy larga, demasiado larga del Empire State. El espectador puede notar que, dentro de sus paredes, alguna suerte de vida se desarrolla, pues las ventanas del edificio delatan el prenderse y apagarse de las luces. El cielo, eso sí, se mantiene oscuro durante toda la duración de la única escena. Para el hombre de negro, la visión generalmente estática del Empire State plantea una manera increíblemente personal y auténtica de percibir el momento histórico y el mundo. Una cosa admirable; son muchos, demasiados quienes se conforman con narrativas cinematográficas convencionales, lineales (son muchos quienes, hastiados por lo inmóvil que es la realidad en ciertas horas, optan por despedirse de los pocos conocidos que tienen e irse a sus hogares). Marisol piensa lo mismo. Al igual que otros personajes de la sala, quienes se acercan a los dos venezolanos para comentar las tres proyecciones que han sido expuestas.

–Mira, es él –le susurra Marisol al hombre de negro, apuntando a un sujeto lánguido de pelos rubios y lacios, vestido irónicamente con saco de rayas y camisa de cuadros. Viene acompañado de un John Giorno bastante despierto.

Y Rolando vuelve a temblar. Tanto que, cuando se acerca Warhol a saludar a Marisol efusivamente, echa unos cuantos pasos para atrás y desaparece de la escena. Marisol, pues, no logra conseguirlo a su lado para presentarlo. Una lástima, piensa, mas se queda charlando con el hombre de la noche sobre sus últimos proyectos: los rostros que tiene pensado agregarles a sus íconos de madera, las escenas de la cotidianidad que desea satirizar.

Rolando, en cambio, opta por dar los suficientes pasos para cobrar forma en otro cuarto, uno más discreto, más oscuro, y aprovechar su ajetreo incontrolable para otros asuntos. La lujuria no tiene por qué quedarse en una película de 16mm, piensa al despertar a Adelaide.

Tres hombres hispanos –un chileno, un cubano y un venezolano– intercambian palabras y filosofías personales en el restaurant El Quijote de Nueva York. Más que discutir, concuerdan sobre la locura del hombre ordinario: su aparente disposición por conformarse a una normalidad ambigua. Los verdaderos normales somos nosotros, insiste Rolando, pues hacemos uso de nuestras capacidades artísticas y creativas, consecuencia de nuestra condición de animal racional. Exacto, dice Juan, engullendo velozmente su porción de la paella a compartir, quienes no critican a la masa ni se interesan por hacerse aparte, son apenas animales. En cambio Waldo, el cubano, mantiene silencio.

–Y tú, Waldo, ¿qué opinas? –le pregunta el chileno.

–Un coño. ¿Qué más voy a opinar? –responde ligeramente molesto. Cree que la comida es un acto que no ha de ser irrespetado con conversaciones banales.

Luego de unos buenos minutos de llevar el tenedor y el cuchillo al plato, juntar el arroz y los mariscos, llevarlos a la boca, masticar, digerir y hacer uso de las servilletas, el cubano comenta:

–Ajá, te cuento, Downey. Con o sin uso de la razón, el hombre es un animal. Un animal patético. Que le da razón a las cosas por dárselas, por puro capricho. Que, de un momento a otro, haciendo las lecturas incorrectas, puede traicionar a toda su familia y disfrazarla de fantasma. Incluso, coronándose héroe de una Nación, puede transformarla en una cárcel. Tan trivial y arbitraria es la racionalidad del hombre que puede cambiar el significado de las palabras sin ser cuestionado: libertad y opresión pueden ser sinónimos si así lo desea o si no lo cuestiona. Si lo dudan, pregúntenle al ex-marido de mi hermana Mirta, Fidel.

–Y tú, Peña, explícame bien esto de la Fundación.

Al instante, entran por la puerta del restaurant dos hombres que no guardan relación directa entre sí, pero que se conocerán prontamente. Uno es Gerard Malanga, quien viene a reservar una mesa para un grupo bastante cuantioso de superestrellas. Otro es Manuel Vicente Peña, quien en pocos minutos será rebautizado con otro nombre. El segundo se acerca a la mesa de los hispanos y pide disculpas por su tardanza.

–Disculpen la tardanza, soy Manuel.

–¿Y este quién es? –pregunta el cubano. El hombre de negro explica que lo conoció recientemente en una venta de libros en español en el Lower East Side. Que tras darse cuenta que lo llevaba mirando largo rato, le pregunto quién era y se presentó como un poeta colombiano y que estaba pendiente de los happenings y performances que llevaban montando los tres. Lo invitó, pues, a esta reunión –reunión que marcaría un antes y un después en su labor como artistas sobre todo contemporáneos.

–Como el mío, su apellido es Peña –concreta Rolando–, pero a partir de hoy será V (quinto). No pueden haber dos Peñas en el grupo.

–¿Qué grupo? –pregunta Juan con falsa inocencia.

–Ya va, Peña, déjame saludar y sigues –interrumpe Waldo, quien se levanta a saludar a Malanga en una mesa cercana. Conversa con él un rato –lo suficiente para denotar su condición de conocidos, mas no para pasar como su amigo– y vuelve a la mesa–. Ajá, sigue.

–LA FUNDACIÓN PARA LA TOTALIDAD, así nos llamaremos.

–¿Totalidad? –preguntan los otros al unísono.

–Sí, y he estado trabajando una suerte de manifiesto. Léanlo y opinen.

El manifiesto dice:

… estamos trabajando para invadir de AMOR y LIBERTAD, los puritánicos (sic) campos de Oklahoma y las crueles estepas de Siberia, la Casa Blanca… de los Wallaces, los estereotipos de la Madison Avenue, todas las dictaduras militares, la mentalidad TNT de West More Land, las intenciones de expansión bélica, el odio entre árabes y judíos, el piadoso Rearme Moral, las letrinas de West Point, las ambiciones comerciales del Vaticano; para que el CIA y todos los espías del Mundo se quiten sus máscaras, y para que Mao copule con la estatua de la Libertad y el hijo le salga ye-ye…

–Sorprendentemente…, me gusta –admite Waldo, hablando a su vez por el chileno y el colombiano–. Creo, sin embargo, que también deberíamos redactar un manifiesto en ingles. Una cosa más concisa. Me encargaré de eso.

Los otros afirman y, tras una breve charla de qué tipo de cosas podrían hacer en conjunto, deciden largarse.

Mother (1967), Rolando Peña

Rolando se queda un rato más, eso sí, pensativo. Necesita algo de soledad para idearse un proyecto de gran magnitud, una gran obra. Se sorprende, pues, al verse repentinamente interrumpido por el hombre a quien Waldo saludó hace poco.

–Andy likes your cape –le dice, mirando fijamente la cómica capa que lleva sobre su espalda.

–What?

–Your cape. Andy likes it.

–Who’s Andy?

Y Malanga apunta a la mesa en la que estaba sentado. Ahora está rodeada de personajes variopintos, todos distintos al neoyorquino estándar. Pasea su mirada sobre algunos de ellos y los reconoce. Kiss, piensa inmediatamente. Comprende la situación. El hombre lánguido de pelos rubios y lacios sentado en la punta de la mesa es Andy Warhol.

–Come on, he wants to meet you – le dice también Malanga. Por lo que Rolando se para de su mesa, deja algo de propina y se acerca al grupo de superestrellas que rodea a Warhol.

–You were at the de Menil’s the other day, right? –le pregunta Warhol, rompiendo el hielo luego de un largo enfrentamiento de miradas.

–I’m a friend of Adelaide’s

–And of Marisol’s, I believe. A Venezuelan, she told me. Are you as talented as her? –también pregunta, sin indicios aparentes de malicia.

–Well…

–Actually –lo interrumpe–, that’s not a good question. You surely do different things. Let me rephrase myself: What’s your story?

Simone Swand, Andy Warhol, Rolando Peña, Nueva York 1967

III.

So fast and furiously am I compelled to live now that there is scarcely time to record even these fragmentary notes.

Henry Miller

“Homenaje a Henry Miller” (espectáculo multimedia), Sala de Conciertos, UCV, Caracas, 1965.

Cuando armas un mecano, prestarle atención a una clase de física es una pérdida de tiempo. ¿Qué tiene de importante conocer la velocidad con la que cae un objeto, falsamente violando toda brisa, frente a un tren mínimo y reluciente? La verdadera ciencia está en que no sobre ni una pieza, y en que el resultado final sea útil, perfecto.

–Peña, deje ese muñeco a un lado y preste atención. No vaya a ser que raspe la materia.

Como si tal cosa fuera posible, piensa el chamo de azul. Con el promedio que ha acumulado a lo largo del año, no tiene por qué preocuparse por la materia. Tiene, eso sí, que preocuparse por otro tipo de comentarios:

–¿Cuándo vas a madurar, mariquito?

–¿Quieres que te acompañe a llamar a tu mamá, Rolandito? Seguro ella tiene más carritos para ti.

Voy en camino a llamarla, imbécil, piensa. Pero se queda callado; toma cada insulto como si fuera el soplo del viento o la cercanía de una mosca. Se fija en el reloj que, a espaldas de la población de 3er año A, cuenta los minutos restantes para su libertad. Y en efecto, son solo minutos…, segundos para que sean libres.

–Solo dos años más –se murmura hacia sus adentros al dejar atrás el aula de clases. Mas poco antes de salir a la Av. México y perderse por La Candelaria, oye unas voces grandilocuentes cerca. Parecen salir de un salón de 4to, del piso de arriba. Por lo que Rolando sube las escaleras y, tras asomarse en dos salones incorrectos, da con una escena que se le hace demasiado interesante para alejarse.

¿Qué importa que llame? ¿Quién tiene que abrir…

–“De abrir,” coño. Es “de abrir.” Otra vez, chamo.

Inmediatamente reconoce la obra. Si bien ha favorecido durante su joven vida los escritos de Shakespeare y Wilde, Pushkin no se le hace desconocido.

De nuevo:

–¿Qué importa que llame? ¿Quién tiene de abrir, que están durmiendo los sacristanes? Llama a…

–Claudio, carajo. Esa no es tu línea. ¿Hasta cuándo?… Y tú, chamín, ¿quién eres?

–Rolando –responde algo nervioso, su camisa azul arrugada y fuera de sus pantalones.

–¿Sabes leer? –pregunta con mayor imponencia el director teatral. Considerando los repetidos errores de Claudio, el pequeño actor, la pregunta no parece tan obvia.

Rolando responde que sí, mas, conociéndose las líneas de esa escena particular, apresura a recitar las próximas: ¡Qué oscura que está la iglesia, / señor, para ser tan grande! / ¡Ay de mí! ¡Tenme, señor, / porque de la capa me asen!

–¿Ves cómo tiene que ser la cosa, Claudio? –le reprocha el director. Viendo que no parece perturbarse, que mantiene la mirada fija en sus pies, el guión arrugado entre sus manos, insiste–: Es más, creo que le daré tu papel a este niño… Rolando es que te llamas, ¿no? ¿Quieres hacer teatro?

Claro que sí, piensa. Y antes de agitar su cabeza en señal de acuerdo, el otro niño se aleja lentamente del salón. Su derrota, como las cenizas de un ave antigua, es inevitable.

Vestido con unos bombaches vino tinto y un sable fuera de época, el chamo que suele vestir de azul llega a su casa. Saluda a su hermano más próximo, Iván, quien anda absorto en un disco de Jerry Lee Lewis, y prosigue a su cuarto. Se quita las vestiduras y se mira en el espejo de su baño. Ya no es el gracioso Catalinón, es el bailarín Rolando, y va tarde a sus clases de ballet. Recoge sus mallas y sus suspensores, se despide de su hermano, sale por la puerta. Corre a lo largo de El Conde para coger el primer bus que se cruce con sus apuros; todavía le queda algo de tiempo antes que la Escuela Nacional le cierre las puertas.

Años más tarde, cuando María Teresa Castillo le ofrecería la oportunidad de coger una beca del Estado para irse a los Estados Unidos, Rolando recordaría aquella corredera. Cual película clisé, había comenzado a llover justo cuando se montó en el bus. Consiguió la Escuela cerrada, pero conoció entonces a una argentina que pasaba cerca.

Una prostituta, supuestamente, que Pérez Jiménez había importado para sus privacidades en La Orchila. A ella le sorprendió ver al joven medio maquillado y mancillado, lo tomó como un tipo inocente y le preguntó cómo se llegaba a la Plaza Bolívar. Rolando nunca entendió qué hacía allí; pero en la comodidad de su apartamento alquilado, temporal, supo que Caracas se le hacía una ciudad pequeña, que le quedaba bastante mundo por conocer, que los límites de su imaginación serían demasiados si mantenía el Don Juan como única referencia.

Nueva York, fue la respuesta que le dio la argentina ante su inquietud de cuál era el mejor lugar del mundo; poco después, con los ojos cerrados y un par de piernas alrededor de su cabeza, comprendió que los aviones no son necesarios para todo viaje.

Mamá, ¿Pedro te comentó lo de los artistas?, le pregunta Rolando a su madre con emoción. Frente a su negativa, le explica que Pedro Briceño, su vecino, le ha comentado a un grupo de amigos suyos sobre la posibilidad de inaugurar su círculo en un garaje de la zona –en el garaje de la familia de Rolando, específicamente.

–Algo confianzudo ese vecino, ¿no?

–Sí, mamá, ¿pero no te parece interesante la cosa?

–Puede ser: Pedro no es un tipo malo.

El comentario ambiguo le basta al futuro hombre de negro. Si fuera por él, ¡claro, que entren cuantos artistas quieran! Pero es demasiado chamo para decidir tales cuestiones; aunque lo suficientemente adulto para intentar convencer a su madre. Me encargaré de todo, te prometo que no será nada escandaloso, insiste, y su madre termina por aceptar. Pero que dejen alguna obra interesante en la casa, que nos faltan cuadros, decoraciones, vainas.

Al próximo día, aparecerían los hombres. Luego de comprometerse con el evento, Rolando correría donde su vecino para decirle que sí, que se podía. Este se vería prontamente con Carlos Contramaestre para ofrecer las buenas noticias. Las cosas se moverían rápido, en resumen, cosa buena para el hijo de la dueña de la casa. Su aproximación a las artes había sido, por los momentos, más simulada que cualquier cosa: su contacto no había pasado de un par de profesores y escenarios minúsculos. La presencia de no uno, sino muchos artistas venezolanos en su cómodo territorio se le hacía fascinante.

–El Techo de la Ballena –le dice Juan Calzadilla, tal vez el más amistoso de ellos, a Rolando mientras preparan la escena–. Así nos llamamos o llamaremos.

De pronto, se le acerca también Caupolicán Ovalles y, entre injurias presidenciales y carcajadas, le explica qué hace cada quien, de dónde vienen, qué prefieren beber en las tardes. Contramaestre, por su parte, parece un tanto decepcionado con el espacio del garaje. Mas, tras un rato, se pone a la obra. Extrae de una cantidad de maletines restos de reses –órganos, tejido muscular y huesos amarillentos– y los empieza a disfrazar.

Carlos Contramaestre en Homenaje a la necrofilia, 1962

–A darle vida a estos cadáveres, coño, que hay que quererlos –exclama con emoción el médico, armonizando con los aplausos de sus acompañantes.

Justo entonces, chirría la puerta que une la casa con el garaje y la muerte, sin ironía, cobra función. Qué carajo es esto, pregunta perturbada la madre del futuro hombre de negro, dejando caer al piso unas tazas de café que hasta el momento había pensado ofrecer. Una gran crítica, carajo, grita imprudente y excitadamente Adriano González León. Horror. Rolando, saca a esta gente de aquí, pensé que me traerías artistas no amorfos, sentencia. Y el pobre, sin saber bien qué hacer, se ve forzado a observar como los hombres dejan la escena lentamente entre risas y comentarios sarcásticos. Contramaestre, penúltimo en irse, mira a la mamá con una cara de pobre-ignorante. Calzadilla, último, a Rolando con una cara de compasión.

–Ahora ayúdame a recoger esta vaina –chilla la madre, mientras su hijo –algo apenado, algo incrédulo– se pregunta qué tiene de imperativo querer a un hombre muerto.

IV.

Baja el telón. Cabrujas se aleja del escenario y, con un pañuelo hábilmente escondido en el bolsillo de su camisa, se limpia la frente. Improvisar tantas digresiones sobre el estado del país es cansón. Aun más cuando las mismas se hacen a viva voz, con la proyección suficiente para que cada espectador en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela escuche claramente. El Testimonio ha de tener receptores, si no, ¿cuál es su motivo? De nada sirve presenciar un crimen, incluso uno tan cotidiano como lo es el vivir, si no hay registro del mismo.

Testimonio, primer espectáculo multimedia realizado en Venezuela: Rolando Peña - Jose Ignacio Cabrujas, TEA (Teatro de Arquitectura) UCV, Universidad Central de Venezuela, 1965.

–Arrecho el monólogo –le comenta Rolando, cambiando sus vestiduras todavía multicolores por una malla negra.

–Pudo haber sido mejor –dice Cabrujas.

–Al menos fue.

–Al menos… Dale, ve saliendo, que estamos empezando a montar los proyectores. No podemos estar fuera de tiempo, mira que hasta tenemos fotógrafo.

Sale, pues, Rolando con Elizabeth Albahaca, una bailarina que tras finalizar la temporada, jamás volverá a ver. La pobre está enamorada del hombre barbudo, pero no es de ningún modo estúpida. Se da cuenta que la mayoría de las universitarias que se quedan a ver la danza son compañeras de clases de Rolando de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo –compañeras que han soltado el pañuelo y las pantaletas demasiadas veces. Pero no concibe la envidia como un freno. La función debe continuar. Por lo que, siendo el reflejo del hombre de negro –su sombra, todavía más oscura–, se adhiere al evento. Se tuerce, se hace agua. Deja su fragilidad humana a un lado para el placer del otro. Se vuelve objeto y agente; la admiran y es causa de tal admiración. Se hace firme, madera, piedra. El movimiento de su cuerpo es suspenso. No es la protagonista de la obra, pero la obra no sería nada sin ella. No sería. Se hace muerte y veneno; un final. La sombra se desprende de su cuerpo, injusto amo –qué carajo hago aquí, piensa–, y lo aprisiona con un camisón blanco. Se hace humo, desaparece.

Testimonio, primer espectáculo multimedia realizado en Venezuela: Rolando Peña - Jose Ignacio Cabrujas, TEA (Teatro de Arquitectura) UCV, Universidad Central de Venezuela, 1965.

La música se detiene. La tenue luz cenital que da vida al escenario se despide. El hombre barbudo, rendido en el escenario, agacha su cabeza esperando una guadaña invisible.

Comienza la Oda a las flores artificiales.

Y se encienden los proyectores. Y el fondo del escenario es un meollo de cadáveres ensangrentados, vueltos nada, vueltos mierda. Y el camisón que encubre a Rolando refleja los mismos horrores. Y el bailarín se levanta. Y lucha contra los ruidos de la calle que suplantan la música: los choques, los alaridos, los disparos. Y abre sus brazos y es una flor. Y la sangre se vierte sobre su cuerpo como el más dulce de los néctares. Y siente un disparo y otro. Y avanza contra cualquier acto simulado. Y sus pies son dos tallos llevados por el viento, que desconocen cualquier rumbo fijo. Y la naturaleza no se consigue en ningún lado, apenas se asoman sus frutos entre las grietas del asfalto. Y enloquece, pero la locura es el hijo favorito de las ciudades. Y una rosa es una rosa es una rosa. Y las palabras de Cabrujas, su voz estruendosa, se tornan en danza. Y la danza se torna en Tragedia, pero no hay catarsis ni reconocimiento ni nada.

Solo hay miedo. Solo hay arte.

Y Rolando cae al suelo.

Testimonio, primer espectáculo multimedia realizado en Venezuela: Rolando Peña - Jose Ignacio Cabrujas, TEA (Teatro de Arquitectura) UCV, Universidad Central de Venezuela, 1965.

No entendí un coño, se escucha a lo largo de la sala antes que muera la luz y la oscuridad se haga dominante. Luego, los aplausos, que son interrumpidos en su auge por una sirena policíaca. No hay nada que celebrar. Un hombre algo alocado, una sirena sobre su cabeza, corre entre los asientos y los espectadores.

Y no hay nada que celebrar.

–¿Cómo que te vas del país? –le pregunta un Cabrujas ruborizado a Rolando. Apenas le está empezando a crecer el bigote.

–Sí. Me voy. Hoy, el broche de oro. En unos meses, Nueva York –responde Rolando, su cabeza menos que temperada por el ron.

Hace unas horas, terminaban de montar un Homenaje a Henry Miller. El primero que se le hizo, diría Rolando el resto de su vida, también enfatizando su talante multimedia. En la misma Sala de Conciertos donde espantaron hasta el aplauso a cientos de caraqueños, estuvieron haciendo un tributo bien particular. Mientras el futuro autor de El día que me quieras recitaba líneas de Trópico de Cáncer, Sexus y Plexus, el hombre de negro imitaría a través de la danza las acciones descritas. El sexo y la repulsión se hicieron visibles en un pequeño sector de Caracas esa noche. Así como en Testimonio, no faltaron proyectores en escena. Sobre el camisón que Rolando usó entonces, se reprodujeron variedades de tetas, vaginas, penes flácidos y erectos. ¿La música? Buena cantidad de gemidos, chillidos y jazz parisino. Qué horror esta vaina, pensó más de un avejentado crítico de arte desde su asiento. Como si no supieran en qué se estaba metiendo; ya tenían los dos hombres fama de locos (¿o de innovadores?). De tanto en tanto, se asomaban en el fondo del escenario imágenes del autor: parecía pertinente una mirada severa de Miller a la audiencia, reprochándolos por su esnobismo y actitud conservadora. En cualquier caso, los artistas cambiaron la futilidad de la muerte por un erotismo cómico, vivo. Y de nuevo, fueron incomprendidos por muchos, llevados por sus creencias cristianas, prejuicios más que todo. Porque, claramente, el hombre semidesnudo y lleno de sangre que veían cada domingo es más que un hombre.

–Pero todavía queda demasiado que hacer, demasiado que criticar, demasiado que desenmascarar.

–Lo sé, José Ignacio. Pero creo que mi tiempo, por los momentos, se acabó aquí. Debo expandir mis horizontes, no sé si entiendes.

–No. No sé –dice Cabrujas, simulando terquedad.

–Coño. Es como el mismo Miller. Sería un escritor gringo prácticamente desconocido si jamás hubiese pisado París. Tuvo que adentrarse en lo desconocido para propiamente conocerse. Tengo que hacer como Miller, tengo que pisar París. En mi caso, Nueva York.

–Está bien –miente el dramaturgo. No está convencido de la decisión de su amigo, pero sí de su amistad–. Te esperaré con los brazos abiertos.

–Que así sea –clama Rolando.

Brindan por el futuro y velozmente beben sus tragos. Aunque el hombre de voz estruendosa sufra, sabe que debe celebrar. Hoy, la vida sigue.

V.

–Interesting –dice Warhol, aparentando desinterés. Se levanta de la mesa junto a sus acompañantes, probablemente en camino a su estudio en East 47th Street, y antes de salir del restaurant, culmina–. You should appear in one of my films. I’ll find a way to reach you.

Pasan unos cuantos segundos –los suficientes para que Rolando y el cineasta no se consigan en la calle, cosa bastante anticlimática en el imaginario de ambos– y el hombre de negro sale de El Quijote. Se enrumba a su hogar, un pequeño apartamento en East 10th Street. En la sala del apartamento –un sofá algo tieso recogido de las aceras y un par de mesitas bajas de madera–, lo espera Carla Rótolo. Su primera esposa.

–Do you like how I framed it? –le pregunta a Rolando, señalando la fotografía que se yergue en una de las mesitas.

Claramente, Carla no sabe que Rolando se ve de tanto en tanto con la Srta. de Menil, entre otras mujeres. Ambas personas tienen distintas visiones del amor. Carla, quien lo ha visto tergiversado en odio y rabia, en peleas más que verbales entre su hermana Suzy y Bob Dylan, lo idealiza como una cuestión pura y absoluta –como una entrega desinteresada entre dos personas, mezclando lo erótico y lo fraternal. (En efecto, ella jamás cesaba de pensar en el monstruo en que se había convertido Bob tras su cercanía con su hermana. Tanto trabajo de hacerlo conocido para que, cada vez que cantase –(How does it feel?)– se sintiese enferma, a segundos de vomitar sus entrañas.) El hombre de negro en cambio separaba el sexo del cariño, lo físicamente placentero de lo psicológico. Que se la pasase penetrando una variedad de vaginas –pálidas u oscuras, virginales o experimentadas–, no implicaba que su afecto por Carla mermara. Lo que experimentaba su corazón –por decirlo de la manera más cursi posible– en los momentos en que tenía a su primera esposa desnuda entre sus brazos era distinto a lo que sentía cuando tenía a otro conocido. (Era, por precisarlo.) Pero el hombre de negro sabía que tal visión era distinta entre ambos –dicotómica, radicalmente–, por lo que optaba por un silencio confortador.

El día de mi matrimonio con Carla Rotolo. Nueva York, 1968

–It looks pretty cute –responde con una sonrisa caricaturesca–. You know, I talked with Warhol today…

Se habían conocido en Greenwich Village. Él estaba haciendo un performance con Manuel V que lo involucraba recitando poemas sobre hormigas y a Rolando imitando lo escuchado. Más de una queja recibió ese día, hasta patadas desdeñosas por parte de ente demasiado blanca. Ella se quedó impresionada con el evento, acercándose a aplaudirlo y hasta a preguntarle su nombre. De ahí en adelante, no tardaron en hacer click. Los cuentos de Carla sobre Bob Dylan y su gradual descenso a los infiernos –los pacíficos infiernos, los llamaba ella irónicamente– lo hicieron interesarse en demasía en ella. Y, vale decirlo, asumieron un concubinato bastante peculiar. Nunca se casaron formalmente: apenas se otorgaron los títulos de esposo y esposa como un checo le otorgaría a un conocido la posibilidad de tutearlo. Pero para ellos significó algo: un compromiso, o mejor dicho, un salto en lo relacional. Se mudaron juntos y anduvieron en eso un par de años. (Eso: las sonrisas cómplices, las preferencias públicamente respetadas, las dedicatorias desprovistas de ridículo.)

–Really, he wants you to be in one of his films?

El teléfono de la habitación de Rolando suena. Mejor dicho, chilla, desnuda la fragilidad de sus tímpanos. Este se apresura y lo coge rápidamente; qué podría ser tan urgente, se pregunta. Son poco antes de las seis de la mañana. Y él es demasiado joven para despertarse a una hora regular.

–Rolando, pick up the phone –se queja Carla desde la cama.

–¿Quién es? –pregunta, aturdido.

–Coño, es Waldo. Si tardas en atender. Mira, te tengo una noticia excelente.

–Eso espero, no joda.

–Warhol me llamó. MVI.VI.e dijo que quería invitarte a una escena hoy. Será en mi casa, en East Hampton.

–¿A qué hora?

–En una hora, pero no te traigas tus harapos negros, Warhol se vestirá de ese color. Creo que será una cosa bien excepciona…

Y le tranca. ¿Un rol en una película de Warhol? Finalmente, piensa. Ha pasado un mes desde su encuentro, era hora de que lo buscase –de que su palabra cobrara valor. Es mi momento, piensa. Se ducha, se viste y sale a la calle. En el camino, se consigue con sus compañeros de la Fundación. ¿Será que todos recibimos la misma llamada?, se pregunta. Concluye luego que no, que los roles que tomarán Manuel y Juan serán supletorios, accidentales. Que el centro de la cuestión es él.

Al menos de eso se convence para saciar su ego.

Llega a la casa de Waldo y le abre la puerta Marisol. Charlan por un rato sobre su última exposición, y entra al hogar. Qué bella es, piensa, y reconoce que jamás podrá besarla, mucho menos llevarla a la cama. La totalidad –o la mayor parte– de las emociones de la mujer está destinada a sus obras, a la encarnación física de sus pensamientos. Sabe que todo contacto que ha tenido con un hombre ha sido, literalmente, por amor al arte. Y el arte que produce Rolando está bastante diferenciado de su visión sobre las mujeres.

–Ya era hora, has tardado bastante –interrumpe Waldo sus pensamientos. Viste con un flux blanco, afín a los estereotipos del exiliado cubano de la contemporaneidad. Rolando no responde. Ni que Long Island y Manhattan fuesen una misma isla.

En el jardín de la casa, frente a la playa, están el hombre de los quince minutos y sus estrellas. Ondine y Nico toman asiento en las escaleras que dan al jardín, comparten un silencio afable, se ayudan de la brisa para expulsar cantidades industriales de humo de sus pulmones. Malanga, echado en la arena, juega con un gato inmenso, algo despeinado, aparentemente desprovisto de dueño. Joe Dallesandro, vestido como un jock de liceo norteamericano, ayuda a cuadrar las cámaras con Warhol. Hasta Paul Morrissey se encuentra en escena, mirando a cada actor con ojos agudos y juiciosos.

–Creo que Andy quiere que se pongan esos disfraces –les dice Marisol a los tres fundacionistas, señalando un trío de franelas y pantalones estampados con cambures al mejor estilo Velvet Underground. En efecto, es lo que Andy quiere.

Se envisten y comienza a rodar la escena. No saben muy bien qué deben hacer, les acaban de decir que deben actuar como músicos, sea lo que eso signifique. Discuten, patean arena, simulan utilizar instrumentos. Todo esto de fondo, mientras la cámara se enfoca en otras superestrellas haciendo pocas cosas trascendentales: fumar, masturbarse, hablar sobre las últimas canciones de la radio. Es una muestra algo pícara de la realidad, lo que ocurre donde no suele ocurrir. ¿Dónde está el bar en el que estos eventos suelen tener mayor sentido, la cama en la que el sexo pierde cualquier prejuicio?

Cut.

Rolando se acerca a Warhol y le pregunta, con falsa timidez, si él puede tener una escena. Al menos tal es brevemente su intención: el cineasta le ofrece hacerla antes de que este pueda abrir su boca. Pero antes, entiende Rolando, hay que celebrar el film. Voltea e inmediatamente reconoce el olor que ahoga sus fosas nasales: Waldo Díaz-Balart ha traído una paella. El cubano sonríe frente a una inmensa paila en las afueras de su hogar. Vengan a servirse, parece expresar su sonrisa, también inmensa.

–Andy, if you have a scene written for me, get rid of it –le avisa repentinamente el hombre barbudo–. Turn on your cameras, this will be good.

Vuelve rápidamente a las prendas con las que vino: una camisa blanca y un par de jeans. Se les acerca a Manuel y a Juan y les susurra que confíen en lo que hará. Estos, masticando arroz y camarones, apenas agitan sus cabezas en son de afirmación. Qué piensas hacer, piensa preguntarle el colombiano; sabe que la respuesta sería darle un sentido al azar.

Desaparece por el lapso de unos breves minutos y reaparece sobre una bicicleta vieja. Rueda velozmente hacia la paila, con plenas intenciones de tumbarla –la tumba. Y los desperdicios de paella que quedan desperdigados por el suelo son recogidos por Rolando para fungir de proyectiles. Al cabo de minutos, tanto Nico como Malanga como Manuel están cubiertos de paella. De pies a cabeza. Y entre chillido y risilla, el atentado terrorista se vuelve una entretenida guerra civil.

El hombre de los quince minutos, que no se queda atrás, deja una cámara grabando. Comprende la situación; cree comprenderla, en cualquier caso. No hay nada simbólico particularmente representado: la paella es paella, los hombres son hombres, los gritos cómicos son expresiones. El arte está en la espontaneidad, la crítica también. El hecho de que esto esté ocurriendo, de que un grupo de actores famosos que suelen hacer películas demasiado controversiales y a la vez serias, estén actuando como niños inocentes, es de por sí una maravilla. La infancia nunca desaparece, la seriedad es un acto, la edad es solo una combinación de números. Al final del día, lo único que queremos es ensuciarnos y echarnos al suelo, despreocupados de cualquier forma de angustia. Rolando piensa lo mismo. Mejor dicho: Rolando pensará lo mismo; primero ha de cansarse y hacerse uno con las demás estrellas.

Cut.

Ahora sí, la verdadera celebración. Rolando, totalmente de negro –capa incluida– observa fijamente, de brazos cruzados, la orgía que toma lugar en The Factory, el estudio de Warhol. Sus compañeros de la Fundación, menos Waldo, son un par de islas en un archipiélago de desnudez: sangre, semen y todo tipo de vellos se encuentran dispersos en el suelo del estudio. La música de fondo es una orquesta de gemidos y un suave jazz que, al parecer de Rolando, debería sonar más duro. En una esquina, al lado del ropaje confundido e ignorado, yace una serie de jeringas y polvo. El dueño de The Factory no participa, charla con el hombre de negro como si estuvieran en un bar o un café. Las pieles rasguñadas e incómodas son ya una cuestión cotidiana en su vida.

Hablan de política, de la sociedad de consumo, de sus virtudes. Hablan de la ironía del comunismo, su popularidad entre la burguesía desadaptada –entre sujetos que se mueven en círculos similares a los suyos. Hablan del Che, a quien Rolando conoció en una gira de la Compañía Nacional de Baile. Le comenta que le había parecido un hombre talentoso, pero arrogante. Le comenta también que el verdadero hombre encantador de aquella isla le había parecido Cienfuegos, que su muerte se debió a que nunca se interesó por lo ideológico (I’ll tell you, Andy, he just wanted his people to be free from opression). Luego hablan de Mao, de las muertes que presuntamente lleva encima. Concluyen que la política no es más que cuestión de modas, que las derechas y las izquierdas no tienen verdadero bagaje de fondo.

Ninguno de los dos hombres realmente sabe de qué están hablando. En cualquier otra situación, estuviesen hablando sobre los films de Kenneth Anger o sobre la importancia del falo en el arte renacentista. Pero Rolando tiene sus ojos enrojecidos por la marihuana, y la picazón que esta le produce le recuerda a su país. Venezuela: vaya nido de serpientes, donde la política sirve de excusa para todo. Es entonces, soltando lágrimas imprevistas y viendo como Nico repentinamente detiene la orgía y se levanta para intentar besarlo, que se da cuenta que no le queda mucho qué hacer allí. Nueva York ha sido una fiesta, pero en algún momento toca cansarse.

Piensa en Carla, quien cree que Rolando anda dando vueltas por Soho. Se da cuenta que su amor por ella no tiene más que ofrecer. En cierto sentido, ella simboliza Nueva York, la seguridad de que por más errores o fechorías que cometa cada noche, siempre existirán puertas abiertas para él. Pero ya no desea abrir ninguna puerta.

–I’m sorry, Andy. I have to leave –le dice cortésmente al hombre de los quince minutos luego de la reflexión involuntaria. Más nunca lo volverá a ver.

–How prince-like –diría Warhol luego sobre Rolando, confundido por unos modales que a la par de su uniforme oscuro, le otorgaban un extraño aire de nobleza.

The Seven Vanishing Points (instalación, performance, fotos intervenidas), Cayman Gallery Nueva York, 1979

VI.

Can you treat it like an oil well

when it’s underground, out of sight?

Pavement

El film se acaba y los estruendosos aplausos llenan la sala. Junto a José Rodríguez Soltero, Rolando sonríe y siente su alma elevarse. Se conocieron en casa de Waldo Díaz-Balart, poco después de la grabación del happening que realizó para la película de Warhol. Se celebraba entonces una fiesta en son de Rodríguez Soltero: había sido llevado preso el día pasado por incendiar públicamente una bandera de los Estados Unidos. Homosexual y travesti orgulloso, había sido amedrentado varias veces ya por las fuerzas policiales de Nueva York. Una protesta de tal índole era previsible. El hombre de negro se le había acercado para presentarle su admiración, y tras hablar de cantidad de temas del pasado –de su pasado: la América hispana, el Caribe–, concluyeron con sorpresa que hasta el momento no se había realizado una película sobre el Che. Entre admiración y disgusto, determinaron que era un personaje que valía la pena imitar. Así, con el proyecto acordado, se hicieron amigos. No tardaron mucho en llegar a Cannes.

Terminaba 1967, había sido un año particularmente agitado. Nueva York lo había devorado con su encanto y vuelto uno de los suyos, forzándolo a participar en la revolución constante de sus artes, así como este se había desencantado de la ciudad, acostumbrado a tal revolución. Entre montar performances de forma espontánea en cada esquina de Manhattan y pasearse entre las filas de los máximos exponentes del Pop-Art, la emoción por lo nuevo fue perdiendo espacios. Ni siquiera las reuniones con la Fundación le seguían inspirando ideas. Destruir la cotidianidad se le hacía, pues, cotidiano. Fue por eso que, con tristeza, apenas pudo esbozar una leve sonrisa cuando Waldo le mostró el manifiesto en inglés que había logrado publicar en The Other, el diario de The Village que seguían religiosamente.

–¿Qué te parece Rolando? Léelo aquí mismo, ¡léelo!

–Me gusta –apenas alcanza a decir el hombre de negro, sabiendo que el futuro en la Gran Ciudad no le aguarda mucho más.

–Por cierto, échate en cualquier sofá cuando el sueño te esté matando –agrega Waldo, adelantándose a la noticia de que Rolando ya no tiene hogar ni mujer a los cuales volver.

Luego de salir de la sala de cine, Rolando siente una mano delicada posarse sobre su hombro. Se alarma: piensa que puede ser alguna mujer que ha dejado a un lado o una fanática que desconoce la pena. Se voltea y…

Rolando, ¡qué lindo conseguirte por aquí!

Es María Teresa Castillo, quien lo besa en la mejilla y abraza fuertemente. Había olvidado aquel tipo de saludos, acostumbrado ya a la frialdad de los apretones de mano. Le dice a Rodríguez Soltero que lo alcanzará dentro de un rato; este se va contento, abrazado de dos jóvenes barbudos, semejantes al protagonista de su película, dispuesto a devorar cuanto queso aparezca como tentempié.

–Cuánto tiempo, María Teresa.

A su lado, su esposo, Miguel Otero Silva, estrecha la mano con fuerza y ofrece con una ternura no deseada, un abrazo y una palmada en la espalda. No se conocen pero saben quiénes son. Comienzan a charlar y las preguntas son obvias: cómo anda el país, qué estás haciendo en Nueva York, qué tal estos tipos en la presidencia, cómo se te ocurrió hacer este film.

–Sí te figurases, Rolando. La cosa está dura con las guerrillas, pero de resto todo va excelentemente –le comenta María Teresa–. Sé que Miguel no estaría de acuerdo con estos comentarios, pero creo que vida hay. Bastante. Llevas demasiado tiempo afuera, deberías considerar visitarnos.

¿Debería?, se pregunta el hombre de negro. Y oye repentinamente un comentario de Miguel por el teléfono relativo a la situación petrolera, que si está sonando el nombre de un venezolano como próximo presidente de la OPEP. Es entonces cuando se paraliza, ojos fijos en el cielo increíblemente despejado de Cannes, y cree ver en el fondo un par de balancines. Siente extrañamente que hace muy poco calor, que tal vez debería bajarse los pantalones y buscar el enfoque de las cámaras más cercanas. Pe-tró-le-o, pronuncia silábicamente para sus adentros.

–Es más, es más. Si tienes alguna exposición pensada, no sé, una instalación, tal vez, podríamos conseguirte donde montarla en Caracas. ¿Sabes quién es…

–No –responde contundentemente. Mas no termina ahí el encuentro, Van luego a un café algo kitsch y hablan. Mejor dicho: y Rolando los oye hablar. Sobre El Nacional, sobre la Digepol, sobre los concursos de belleza (este último tema lo asquea particularmente; un año después, le enviaría una postal a María Teresa satirizando la obsesión del venezolano común por el mismo). Se da cuenta que no quiere ponerse al día, pero que no puede evitar hacerlo. Siente el país como una larga cadena que no había detenido su larga travesía hasta el momento. Ha llegado, pues, la hora de volver. Pero de regreso también vale hacer un recorrido. Por lo que el hombre de negro…, Príncipe, como ahora es consagrado por sus amigos, se irá despidiendo y alejando gradualmente de ellos hasta que el inglés se le haga fastidioso.

Más de cinco años tardaría en ese asunto. Los suficientes para que, tras tanto cansancio y tanta cotidianidad, se diera cuenta que jamás ha querido ser un cualquiera. Y que bajo la llama de la Estatua de la Libertad, su sombra no se distingue de las otras.

El Dulce Pájaro de la Muerte. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Ímber, 1983

Petróleo Verde - Make Oil Green, (instalación multimedia interactiva) Centro Cultural Chacao. Caracas, 2010